「まざって長久手フェスタ」に見た、

まざって生まれる共創プロジェクト

2025年3月24日(月)、長久手市と一般社団法人エコシステム社会機構(以下、ESA)は、包括連携協定の締結式を実施しました。

同日、「まざって長久手フェスタ~循環と共生で実現するウェルビーイングな社会~」が開催され、長久手市との今後の取り組みが垣間見える機会となりました。

ゼロカーボンの取り組みが子どもたちの日常に

「第1部 移設セレモニー」では、長久手小学校に設置されていた生ごみをメタン発酵により資源化する小型バイオ装置(愛称:メタオくん)が、資源回収やリユース提供を行う長久手市内の「ながくてエコハウス」に移設されたことに伴うお披露目が、メタオくんを管理してきたプロジェクトチーム(長久手小学校児童有志)によって行われました。

この移設セレモニーへの参加やメタオくんへの看板設置は、プロジェクトチームの子どもたちが自ら希望し、長久手市職員をはじめとする地域の大人たちが連携して実現したものです。

「メタオくんは絶妙に手間がかかる。だからこそ関係性が生まれ、広がる。」

このゼロカーボンの取り組みが、子どもたちの中で自分事になっている背景を長久手市職員が教えてくれました。いわゆる行政サービスとは異なるこの取り組みの在り方は、持続可能な社会の一つの姿のように感じました。

まざって生まれるプロジェクト

まざって長久手フェスタの運営は、長久手市職員や地域団体まざってエコなどがタッグを組んで実施しました。老若男女が参加し、運営のお手伝いをする子どもや仕事の合間を縫って参加する会社員もいました。ある会社員は「キッズサイエンスクラブを立ち上げたい。色々な企業の会社員がかかわることで子どもたちの将来の可能性を広げたい。」と話しました。

長久手市は「日本一若いまち」でベッドタウンとなっているエリアもあります。現役の会社員も、リタイアしたシニア層も、それぞれのカタチで地域の担い手として活躍できる仕組みがつくれないか、ESAが挑戦したいテーマの一つです。はじめの一歩を長久手市で踏み出せることを、参加者との会話をとおして実感しました。

子どもたちから学ぶこと

特に印象的だったのは、プロジェクトチーム(長久手小学校児童有志)の子どもたちが主体的にかかわっていたことです。メタオくんにエサをあげる方法を手作りのパンフレットを使って説明し、大人たちのエサやり体験をスムーズに進行しました。また展示として、子どもが自らプログラミングをして作られたメタオくんゲームが披露されました。

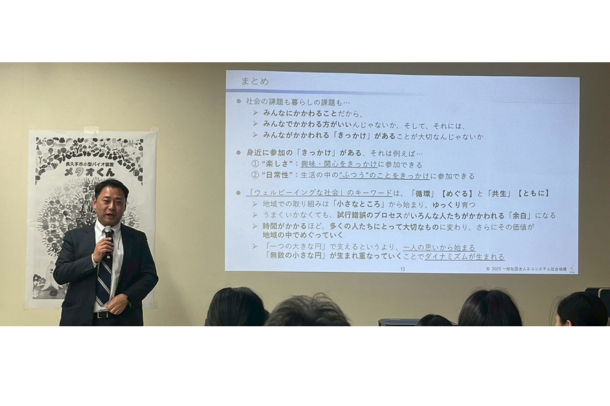

第2部では、「循環と共生で実現するウェルビーイングな社会」と題してESA事務局長の野﨑が講演しました。

いま地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)を超えた状況にあり、それは成長や効率重視の価値観が背景にあるのではないか、「ウェルビーイングな社会」というのは、例えばメタオくんを子どもたちが育てることで住民参加型の取り組みがじっくりと形成されているように、みんながかかわれる社会なのではないかと述べました。少し難しい内容でしたが子どもたちは食い入るように聞き、積極的に発言していました。この探究心にメタオくんも生かされてきたのでしょう。

「メタオくんにかかわると不思議と色々な人につながる。」

私たちもそのひとりとして、長久手市のパートナーとして連携協定を具現化していきます。