【会員限定イベントレポート】

THE BASE Lab企画 第一弾

インプットセッション

ESAでは、持続可能なまちづくりに向けた活動の柱に、地域に存在する物理的な拠点「THE BASE」を位置づけ、そのインフラを起点に、地域福祉・社会教育・生産といった地域における様々な活動や知見の融合・かけ合わせを生み出し、「循環・共生」「主体・領域横断」というESAのコンセプトを実現することを目指します。

ESA会員限定企画「THE BASE Lab」の第一弾として、9月30日に<インプットセッション>をオンラインにて開催いたしました。

●THE BASE Labとは?

「①インプットセッション」で知り、「②妄想セッション」で考える。

①インプットセッション :THE BASEを通じて社会構造、社会づくりの実践を知る。

②妄想セッション :THE BASEにかかわる企業シーズを知り、活用を考える。

インプットセッション実施後、ESA会員企業より企業シーズ・サービスを募り、妄想セッションで地域内でのより良い活用・共創を模索します。

プログラム

1.基調講演

●「標準型」モデル社会の終焉 ―「学校社会」の行き詰まりと新たな人間観・社会観の基盤形成―

持続可能なまちづくりから捉える「THE BASE」の価値と共創による発展性

牧野篤先生(大正大学地域創生学部教授/東京大学名誉教授)

2. 現場を知る

●【海士町】「島まるごと図書館」の取組紹介

●【グランドレベル】「喫茶ランドリー(私設公民館)」の取組紹介

※グランドレベル様の事例紹介の記事公開予定はございません

●トークセッション

●質疑応答

【基調講演】「標準型」モデル社会の終焉 ―「学校社会」の行き詰まりと新たな人間観・社会観の基盤形成―

持続可能なまちづくりから捉える「THE BASE」の価値と共創による発展性

基調講演には、社会教育・生涯学習がご専門であり、自治体とともに公民館・生涯学習の共同調査や多世代交流型コミュニティの構築に取り組む牧野篤先生をお迎えしました。

well-beingの実現に向けては「均質化・序列化された社会」から、「多様性・個性を包摂する社会」に変容させていくことの必要性が示されました。

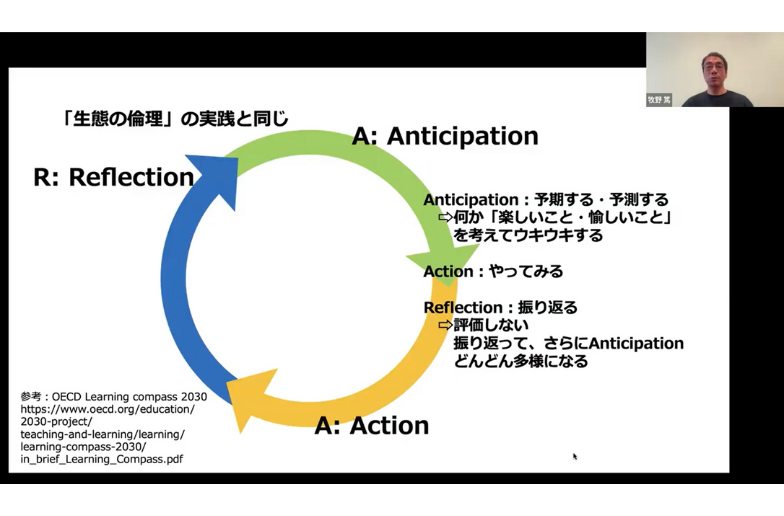

これまで日本では、教育・生産・消費空間等において、ヒトを均質化させマスとして扱うことで、標準型モデル社会のシステムを構築し発展を続けてきました。質的差異が捨象され、評価基準に合わせる形で際限のない競争が続く社会が機能不全になりつつある今、人々のかかわりの中でAAR代謝(“楽しい”を軸にアクションし、評価ではなく振り返りにより拡張させていくこと)を起こし、大量生産・大量消費ではない新たなモデルを生み出していくことが必要なのです。

【海士町】「島まるごと図書館」の取組紹介

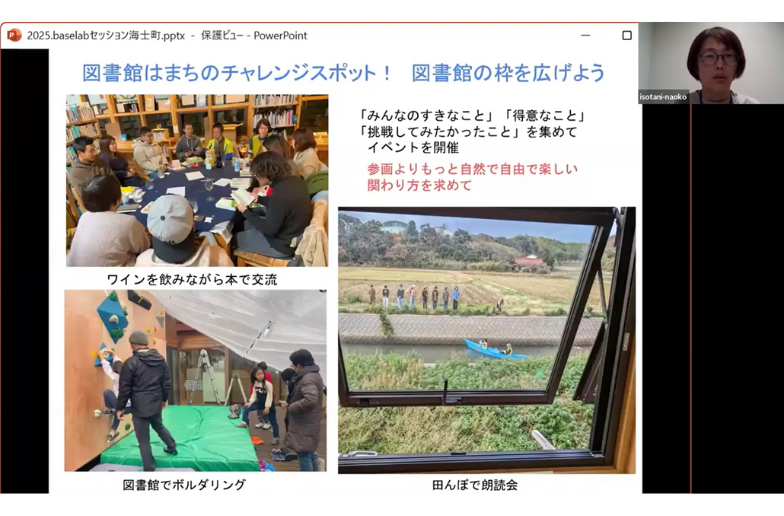

ESA会員である島根県海士町の中央図書館長・磯谷さんより、人が集まる既存の施設を分館として位置づけ、島全体を図書館と見立てた「島まるごと図書館」の取り組みについてご紹介をいただきました。

小さく柔軟であることを活かして、住民発・暮らしや楽しみを生み出すアイデアを具現化する“ボトムアップ型図書館”の活動は、まさに牧野先生の「多様性・個性を包摂する」活動の実践です。固有種のタネを貸し出すシードライブラリー、こたつを囲んで団らん、田んぼで朗読会など、「まちのチャレンジスポット」として図書館の枠を広げてきた具体例とともに、住民とともに場を育てるプロセスで大切にしている考え方を学ぶ時間となりました。

【トークセッション】牧野先生 × 磯谷さん × グランドレベル 田中さん

コーディネーター:つながる地域づくり研究所 一井さん

トークセッションでは、「多様性が大事と言われながら、なぜ社会は画一化に向かうのか」という問いから始まり、“モデル化”にとらわれた結果見落とされてしまう視点や、地域で豊かな場・活動を生み出すことへの企業のかかわり方へのヒントなど、学びからアクションにつないでいくための示唆が得られる内容でした。

第2弾<妄想セッション>に続きます

今後の企画として、ESA会員企業のシーズを起点として、共創を模索する<妄想セッション>を検討しています。妄想セッションでは、アウトプットを目的とせず、参加者で一緒に地域内でのより良い活用を考えます。

*一緒に妄想したい自治体、企業・団体の皆様は、ESAへのご入会をご検討ください*