ESAの産官学民連携 <第2弾>

制約条件を乗り越えるカギ “企業共創”【前編】

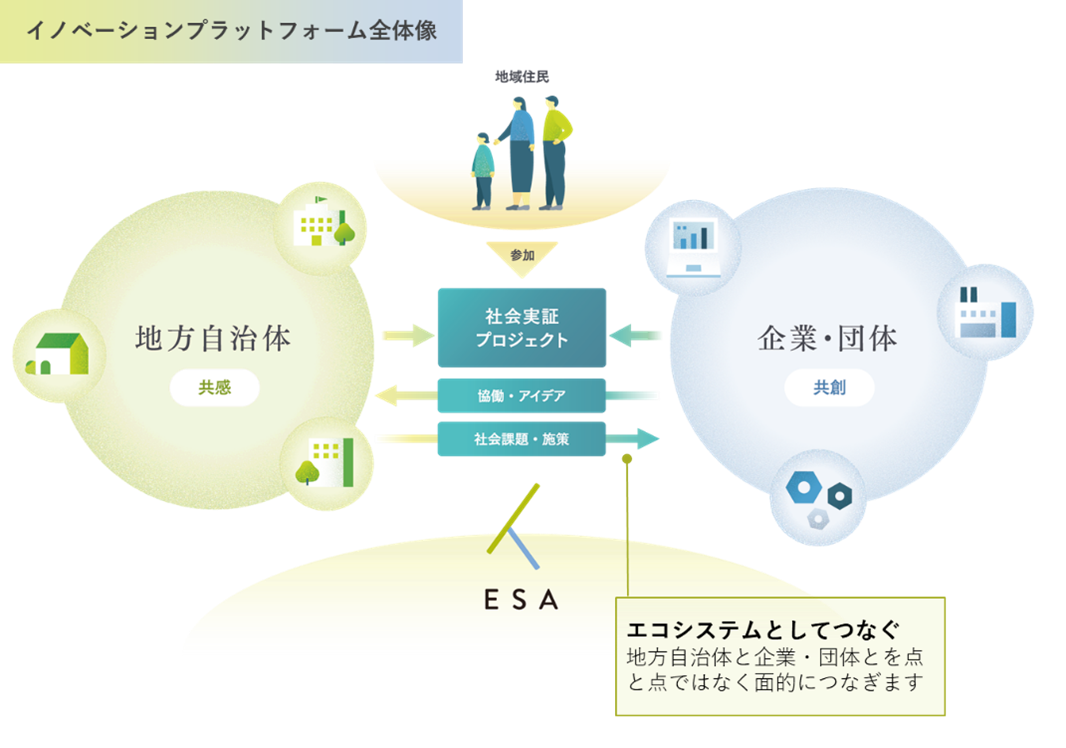

「循環」「共生」というコンセプトに基づき、産官学民の共創を促進し、持続可能な社会の実現を目指すエコシステム社会機構(ESA;イーサ)。どのようなアプローチで主体・領域を超える協働を生み出そうとしているのか、具体的な活動を通してご紹介します。

第2弾は「制約条件を乗り越えるカギ “企業共創”」です。

制約条件下における持続可能なビジネスのカギ “共創”

昨今、環境制約や社会課題が複雑化する中で、企業に求められる役割も複雑化・多様化しています。

例えば、

・ 資源循環や市場の成熟などの制約が強まる中で事業活動を展開すること

・ 脱炭素、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブ等における新たな潮流を踏まえた対応をとること

・ サプライチェーン全体を捉えて、部分最適ではなく全体最適の循環型システムを構築し、事業活動を行うこと

・ 市民一人ひとりや地域全体のウェルビーイング向上を重視する政策の動きの中で、人々のニーズに応える商品・サービスを提供すること

などはいずれも、企業の事業活動に様々な影響をもたらしていると考えられます。

このような課題は、ひとつの企業で、あるいは企業のみで解決することは難しく、企業同士や、企業と自治体などの主体間が協働して対応していく必要があります。このためESAは、産官学民の共創活動を後押しする“つなぎ目”となり、持続可能な社会を構築することを目指しています。

ESAの産官学民連携アプローチ ―エコシステムとしてつなぐ―

ESAには、様々な領域から異なる強みをもつ企業・団体が所属しています。先述したような企業の共通課題に応えるため、各企業の存在意義(パーパス)を追求しながら、企業同士の共創による持続可能な事業スキームを構築できるのは、ESAの特徴のひとつです。

今回の記事では、ESAが提案する「地域循環モデル」についてご紹介します。

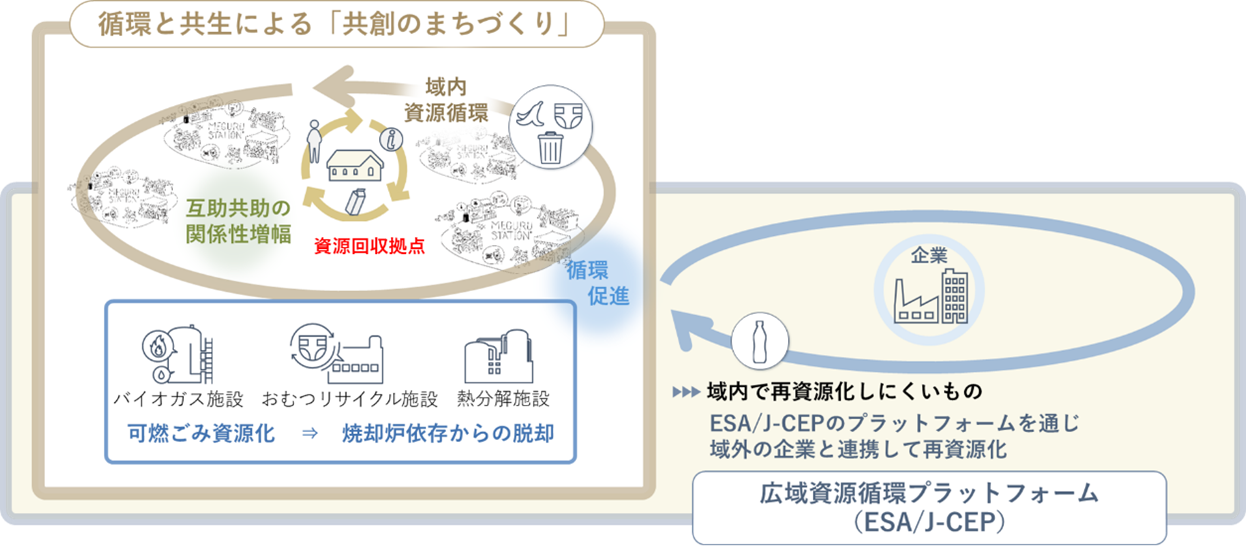

ESAの提案 ー企業共創による域内・広域の複層循環モデルー

地域では、人口減少に伴うコミュニティの機能の弱まりや、孤独・孤立の問題が顕在化しつつあります。

ESAでは、これまで取り組んできた実証プロジェクト等の経験を活かし、資源回収をきっかけに幅広い住民の皆さんが立ち寄れる地域の拠点を設け、コミュニティの活性化と資源循環のスキームづくりの双方に、同時にアプローチするモデル<域内・広域の複層循環モデル>を提案しています。

本事業モデルは、ESAの会員である地方自治体(行政会員)が参加する地域イノベーション部会の中でも紹介する機会を設けました。

このモデルの中核となる機能は、「資源回収」です。なぜ資源回収に着目するかというと、「ごみ(資源)を出す」という行動は、日々の暮らしの中で自然と発生する行動だからです。

例えば公民館といった町の施設など、市民にとって身近な場所に資源回収拠点を設置します。そこでは市民が自ら分別した資源を持ち込み、集めた資源はリサイクルされます。誰もが関わり得る日常の行動である「ごみ(資源)出し」をきっかけとすることで、市民が資源循環の担い手となる仕組みを提供すると同時に、さまざまな属性の人の接点を生み出し、コミュニティの活性化への寄与することも目指しています。

また、このモデルでは拠点での資源回収を通じて、可能な限り地域内での資源循環を行いますが、域内での処理が難しいものについては、ESA所属企業等の連携による広域での資源循環を目指します。

焼却や埋め立てに依存しない資源循環の仕組みをつくることは地域に共通した課題です。ESAでは、会員自治体や会員企業・団体の皆さんの連携のハブとして、これらの課題に対応できるように取り組んでまいります。

会員を募集中!

ESAでは、企業・団体、地方自治体の会員を広く募集しています。

今回ご紹介した事業モデルに関心のある皆さまはもちろん、共創による新規事業スキームの創出に関心のある方々のご入会をお待ちしています。

お問い合わせ:ESA事務局 info@esa.or.jp